蒙脫石——黃曲霉最佳吸附劑之一

蒙脫石——黃曲霉最佳吸附劑之一

益美石 王瑜

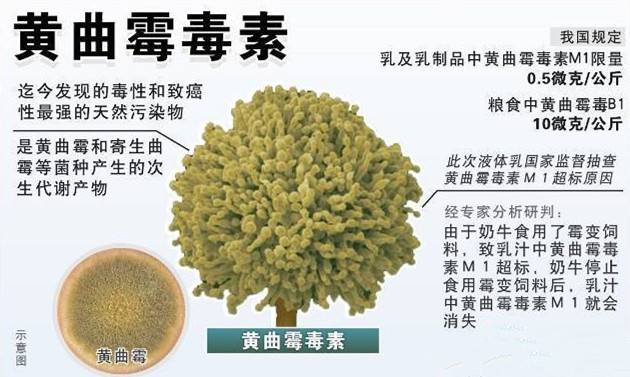

黃曲霉毒素主要是由曲霉菌中的黃曲霉菌和寄生菌產生的,它共有18種衍生物,基本結構均有二呋喃環和香豆素,在365nm紫外線照射下發生熒光反應,主要包括黃曲霉毒素B1、B2、B3、D1、G1和G2,黃曲霉毒素B1和B2在代謝過程中又可產生M1、M2。其中毒性和致癌作用最強的是黃曲霉毒素B1,它是一種前致癌物,因此,以黃曲霉毒素B1作為試驗研究和食品檢測時的代表。

黃曲霉毒素的毒性級別被列為極毒,這是按半數致死量來計算的,即半數致死量小于或等于1mg/kg體重時,屬于極毒級。實驗結果顯示,黃曲霉毒素B1的劇毒性是人們熟知的劇毒藥砒霜的68倍,氰化鉀的10倍,比劇毒農藥1605、1059的毒性要強28-33倍。一粒嚴重發霉含有黃曲霉毒素40ug的玉米,可使2只小鴨中毒死亡。1988年國際癌癥研究機構將黃曲霉毒素B1列為1A類致癌物質。

黃曲霉毒素(aflatoxin, AF)是一類結構相似的化合物,在自然界廣泛存在。AF 嚴重危害動物健康,被國際癌癥研究機構確定為 I類致癌物[3]。【前人研究進展】AF 毒性作用之一是降低采食量,抑制動物生長,嚴重侵害動物的免疫系統和肝臟等,造成動物抗病力下降和疫苗效價的降低和抗體低短而不齊。。AF 能降低某些消化酶類的活性[5],使一些營養成分的吸收受阻,影響動物生長[4]。AFB1經消化道吸收后,主要蓄積在肝臟中[6],經細胞色素 p450 活化形成 AFB1-8,9-環氧化物,與DNA 結合,形成 AFB1-N7-鳥嘌呤加合物[7],使 RNA合成受阻,降低了肝臟的合成功能,血清白蛋白和總蛋白主要由肝臟合成,是 AF 中毒的敏感指標[8]。

由黃曲霉毒素等造成的免疫破壞,表觀現象:長期做發病率和死淘率對比分析;家禽特別觀察脂肪肝和蛋重變化,畜重點觀察發情、乳房炎等。生化檢測:可對比分析抗體高低、保持時間、整齊度;免疫球蛋白的水平等多用發病率是否降低來衡量對黃曲霉毒素為代表的霉菌毒素的吸附效率。現在被證實具有高效吸附霉菌毒素的原料來自兩大方面:蒙脫石和酵母細胞壁提取物,前者性價比更好,使用方便。

蒙脫石(montmorillonite)又名微晶高嶺石 Ex(H2O)4{(Al2-x,Mgx)2[(Si,Al)4O10](OH)2},式中E為層間可交換陽離子,主要為Na+、Ca2+,其次有K+、Li+等。x為E作為一價陽離子時單位化學式的層電荷數,一般在0.2~0.6之間,呈層狀結構,不規則片狀結晶。

蒙脫石由二層共頂聯接的硅氧四面體片夾一層共棱聯接的鋁(鎂)氧(氫氧)八面體片,構成2:1型含結晶水的T-O-T周期性層狀排列結構硅酸鹽礦物。其結構支柱的八面體中Al3+被 Mg3+、Fe3+、Fe2+等的同晶置換,造成八面體畸變,進而迫使四面體片作出旋轉、伸長、歪扭等形式來予以調正,直至出現斷鍵,使多面體核心陽離子裸露,并在層間產生強弱不同的永久性負電荷。這一特殊的微細晶體結構決定了蒙脫石具有高分散性、懸浮性、膨潤性、粘結性、選擇吸附性、陽離子交換性等許多優良特性。

蒙脫石具有極強的層間離子交換定位吸附能力,可定向吸附帶有粒編碼蛋白(CS31A)的致病性病原菌及其產生的毒素,并將其固定而失去致病力,隨腸蠕動排出體外,從而避免腸粘膜損傷。被稱為霉菌吸附之王,是黃曲霉毒素的最佳吸附劑之一,吸附力接近100%。